金属离子电池中的隔膜

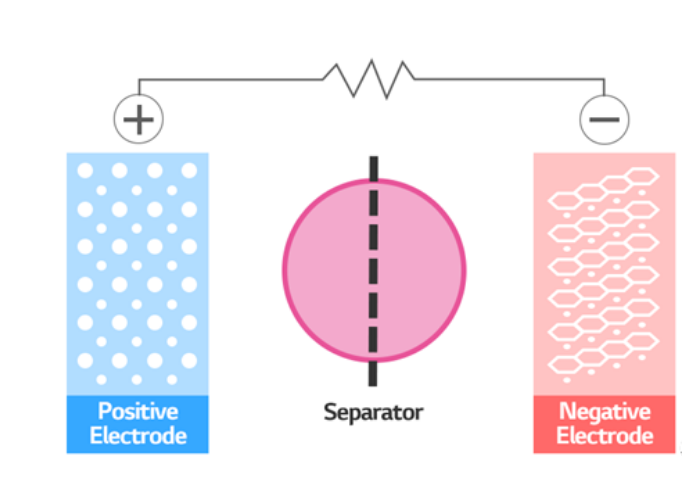

隔膜作为电池的关键部分,其主要作用是:隔离正负极,防止电池短路;传输离子,使电池在充放电过程中离子和电子形成回路。为了满足电池工作的要求,隔膜必须满足以下基本条件:

(1)与电解液有良好的浸润性,与离子有良好的渗透性;

(2)好的热稳定性,避免高温下热收缩导致正负极接触而造成短路;

(3)良好的电子绝缘性和电化学稳定性;

(4)良好的化学稳定性,不与电极或电解液发生反应;

(5)高的机械强度,以抑制电池制造过程中产生的张力和变形;

(6)一定的厚度、孔径和孔隙率,使其有利于电解质离子传输,并能平衡机械强度与内阻。

根据成分和结构不同,常用锂离子电池隔膜主要分为四类:微孔膜、改性微孔膜、无纺布隔膜和复合隔膜。微孔膜是孔径在微米范围内的隔膜,主要包括聚烯烃微孔膜及其他聚合物微孔膜。改性微孔膜是对微孔膜改性获得的隔膜,常用的改性方法有表面处理、化学接枝、表面涂覆等。无纺布隔膜具有小的纤维直径,通常表现出比其他类隔膜更高的孔隙率。复合隔膜是通过将无机材料涂覆或填充在微孔膜或无纺布隔膜中制备得到,相比其他种类隔膜具有更高的热稳定性和电解液润湿性。

目前,聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)微孔膜,因具有成本低廉、易于加工且能满足综合性应用等优点,在锂离子电池中已得到了大规模应用。但由于其具有高热收缩性以及低电解液亲和力,需要对其进行优化改性,以满足高性能及高安全性电池的需求。

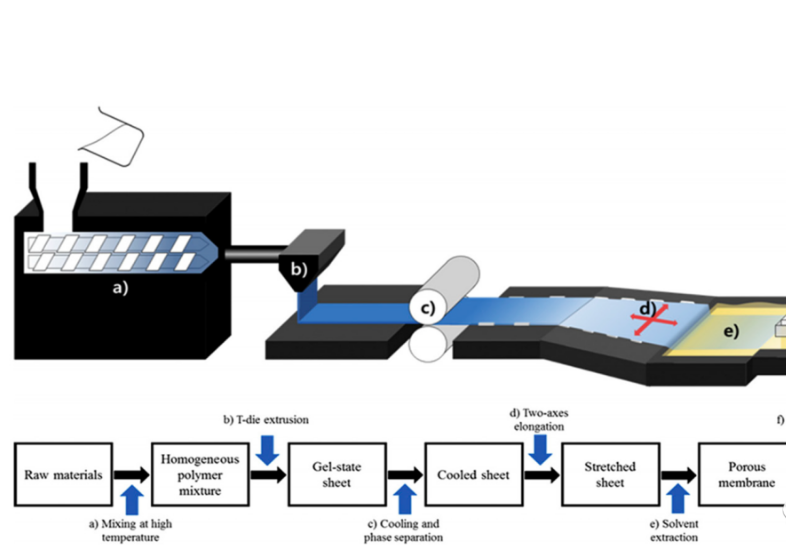

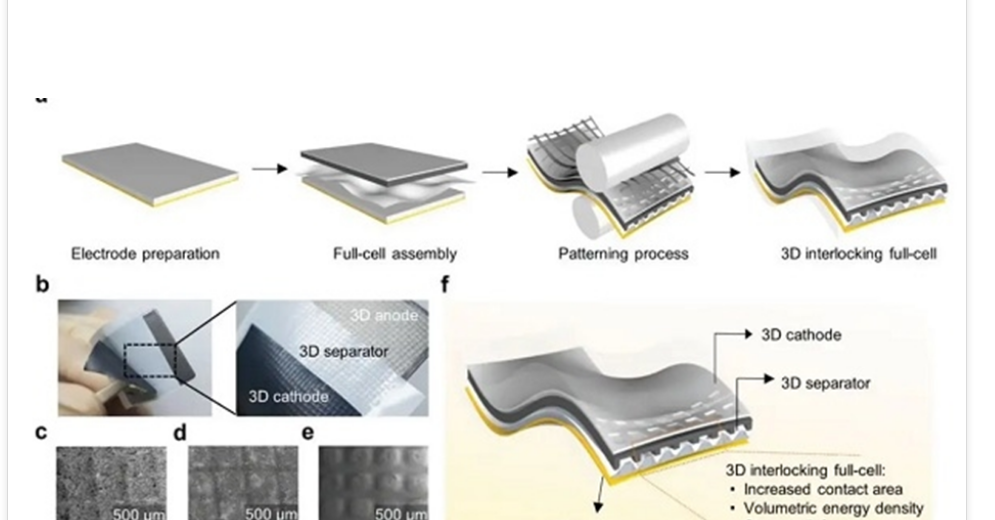

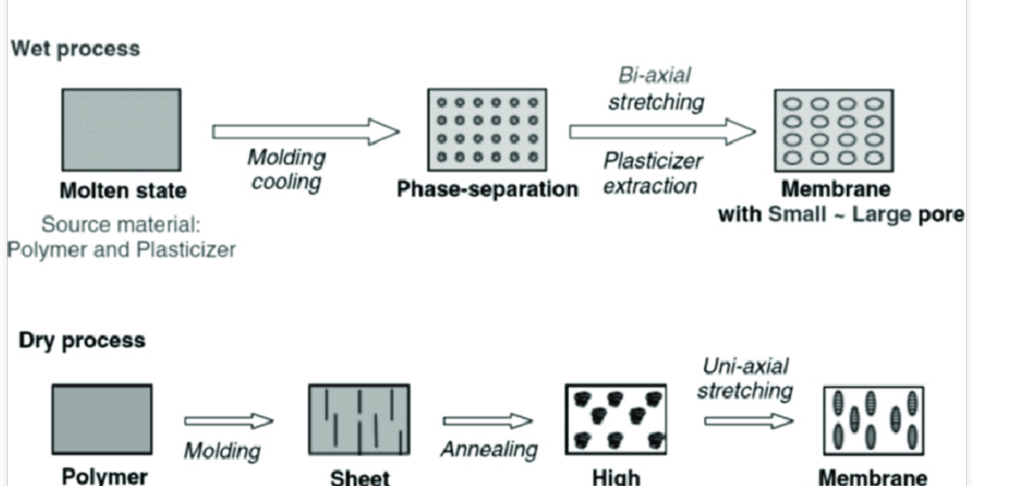

电池隔膜的常用制备方法有干法、湿法、相转化法和静电纺丝法等,不同制备方法对隔膜的结构和性能具有较大影响。大多数商用隔膜采用干法或湿法工艺制备而成,通常可获得均匀的孔隙分布以及较高的机械强度,但其孔结构在高温下容易变形。相转化法获得的隔膜具有孔隙率高、尺寸稳定性以及热稳定性好等优点,但其机械强度较差,且孔隙分布不均匀。静电纺丝法制备的隔膜孔隙率高、孔径大,但机械强度不够高。为了获得具有特定功能的隔膜,通常还需对其进一步改性和设计。隔膜的选择和设计需要兼顾电池的不同性能指标。例如:厚度是隔膜的重要参数之一,它通常与离子扩散速率成反比,与隔膜的机械性能成正比,因此合适的隔膜厚度对优化电池性能至关重要;隔膜大的孔径利于离子迁移,但易使金属锂在负极沉积而引起枝晶问题,导致正负极局部接触发生短路;高孔隙率使隔膜具有好的储液能力,从而可提高离子电导率,并抑制电极局部极化、析锂等,但将降低隔膜的机械强度并导致其热收缩。因此,优化隔膜结构参数,得到兼具高离子电导率、均匀离子通量以及优异机械、热学性能的隔膜,对获得高性能及高安全性电池至关重要。

推荐文章

-

甲醇(Methanol)又称羟基甲烷、木醇(wood alcohol)或木精(wood spirits),是一种有机化合物,是结构最为简单的饱和一元醇,其化学式为CH3OH/CH4O。分子量为32.04,沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名,源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液(为木材干馏或裂解的产物之一)萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳,二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃,并有与乙醇(饮用酒)非常相似的气味。但不同于乙醇,甲醇毒性大,不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂,亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。 古埃及人在遗体保存技术防腐的过程中,使用了包括甲醇的混合物质以保存尸体。然而,直到1661年,罗伯特·波义耳才首次分离出纯的甲醇,方法是蒸馏黄杨(黄杨木)。它后来被称为“pyroxylic spirit”。1834年,法国化学家让-巴蒂斯特·杜马和尤金·皮里哥确定了它的元素组成。在2006年,天文学家利用射电望远镜在焦德雷尔班克天文...

-

2025年2月10日,为深化广南县与中俄工程研究院在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作,广南县代表团县长陈伟、县政协主席李贵洪,县委常委王兆光,副县长余涛及相关部门负责人赴中俄工程研究院进行实地考察,并进行了深入的洽谈合作会议。 双方就合作事宜进行了初步交流。 1.陈伟县长首先对中俄工程技术研究院长期以来对广南发展的支持表示感谢,并介绍了广南县在铁皮石斛、蒜头果、八宝米、油茶、茶叶、高峰牛等生物资源方面的丰富储备及产业基础。 2.王庆生院长表示,广南县具有独特的资源优势和良好的营商环境,经过前期双方的考察和对接,坚定了在广南投资合作的信心和决心。 3.双方就合作方向、合作模式及具体项目进行了深入探讨,并达成了初步共识。 4.双方明确了在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作方向和目标。 5.双方表示将继续加强沟通对接,争取在各领域发展上探索更多可能性,达成更多实质性合作。 6.广南县将积极配合中俄工程研究院,强化要素保障,确保合作项目顺利推进。 最后,考察组深入了解了研究院...

-

一、锂电池的发展方向 随着锂电池在电动汽车、智能手机等市场的应用不断扩大,对锂电池的要求也不段提高。未来锂电池的发展方向主要包括:能量密度的提高、安全性的提高、成本的降低等方面。 1.提高锂电池的能量密度 电池的能量密度指的是:单位体积或单位重量的电池所储存的电能。与液态电池和刀片电池相比,固态电池的能量密度最高。目前,锂电池的能量密度已经达到了较高的水平,但仍有进一步提高的空间,以进一步提高电池的续航能力。 2.提高锂电池的安全性和稳定性 锂电池的安全问题是当出现一些外力撞击或者内部短路以及一些不可控的安全事故时,电池在短时间内会发热,发热后的连环的链式反应是安全的最关键的问题。主要原因如图: 安全问题比较常见的发生于智能手机的充电过程发生爆炸。 固态电池就是一个很好的解决方案。如果采用固态电解质替代可燃的体系,就有可能实现链式反应的阻隔;还可以采用一些水系的溶剂,也可以实现阻隔。 3.提高锂电池的环保性 锂电池虽然不含铅镉汞等重金属污染,但报废的锂电池对环境仍有明显的危害性。锂电池中含有丰富...